HOHNER KIRCHE

20. Jahrhundert

1900

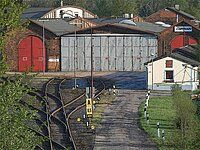

Der Bahnhof der Staatsbahn wird nach Süden verlegt.

Der TWE Bahnhof folgt erst 1928.

1901

Die Teutoburger Wald Eisenbahn wird eröffnet.

In Sichtweite der heutigen Kirche entsteht das Bahnbetriebswerk.

Als Folge des Eisenbahnbaus ist der Fachkräftemangel in der Kalkindustrie so groß, dass 200 italienische "Fremdarbeiter" angeworben werden (bis 1914).

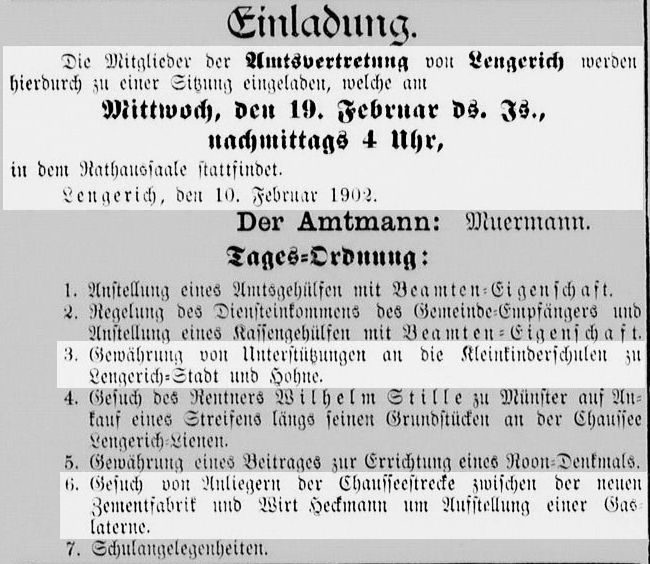

1902

Erste Treffen der Ev. Frauenhilfe finden in Hohne statt.

In der Lienener Str. 79 öffnet ein erster Kindergarten

und eine weitere Gaslaterne wird für die Lienener Straße beantragt:

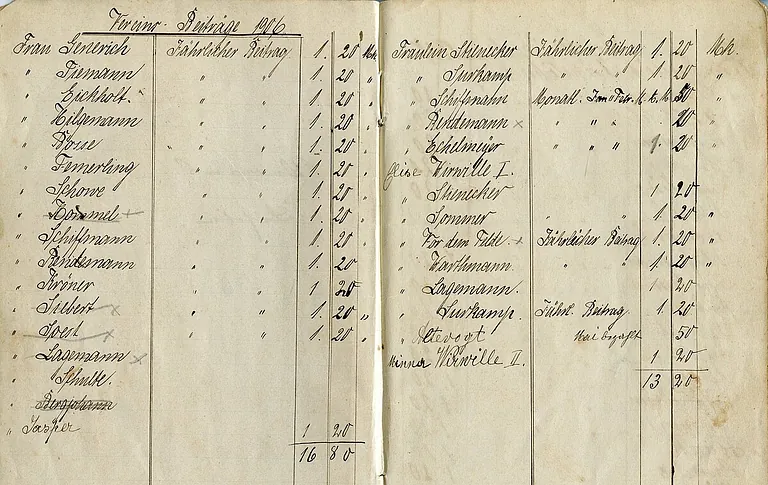

Frauen- und Jungfrauen-Verein sammeln in Hohne Gelder:

1903

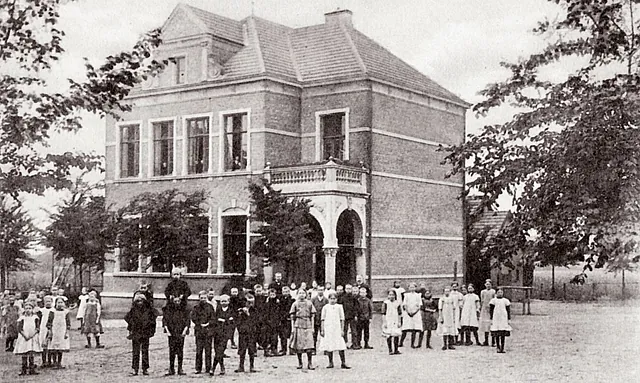

Wegen weiterhin steigender Schülerzahlen wird die Schule Hohne III gebaut (Schrägweg).

1945 wurde sie durch einen Bombentreffer zerstört. Die Schüler wurden anderen Schulden zugeschlagen oder wurden Im Gasthaus Kortkamp (Lienener Str.) unterrichtet.

Erst 1953 konnte die Schule wieder eröffnet werden.

1905

Die Einwohnerzahl Lengerichs ist von 6.068 Menschen (1871) auf 10.036 angestiegen.

Ca. 1.000 von ihnen arbeiten in der jungen Lengericher Industrie.

Hohne hat 2.146 Einwohner (500 Haushalte). Erste Sammlungen finden statt, um die zu klein gewordene Kleinkinderschule (seit 1902 Lienener Str. 79) in einem neuen Gebäude unterbringen zu können.

Intrup hat 856 Einwohner (200 Haushalte). Ein Schulbau wird hier begonnen.

1906

Oskar Knigge wird Pfarrer im neuen 3. Pfarrbezirk (Hohne, Intrup nördlich der Eisenbahn mit Schollbruch). Er wohnt zunächst Bahnhofstr. 28.

Der damaligen Zeit entsprechend, ist er national-konservativ geprägt. Bei Kriegerverein, Turn- und anderen nationalistischen Vereinen ist er ein gerne gesehener Festredner.

Am 18.11.1906 hält er den ersten Gottesdienst im Vereinshaus Krönerstr. 6.

Der Hohner Teil der Kirchengemeinde versammelte sich hier zunächst alle 4 Wochen.

Ab 1914 wird jede Woche Gottesdienst gefeiert im "Betsaal" genannten Anbau am Kindergarten.

Am 14.10.1906 war bereits die Eröffnung der "Kleinkinderschule" mit einer Gemeinde- und einer "Fabrikschwester". Bis 1960 hält sich hier der Hohner Kindergarten.

Eröffnung Oktober 1906

Kindergarten um 1938

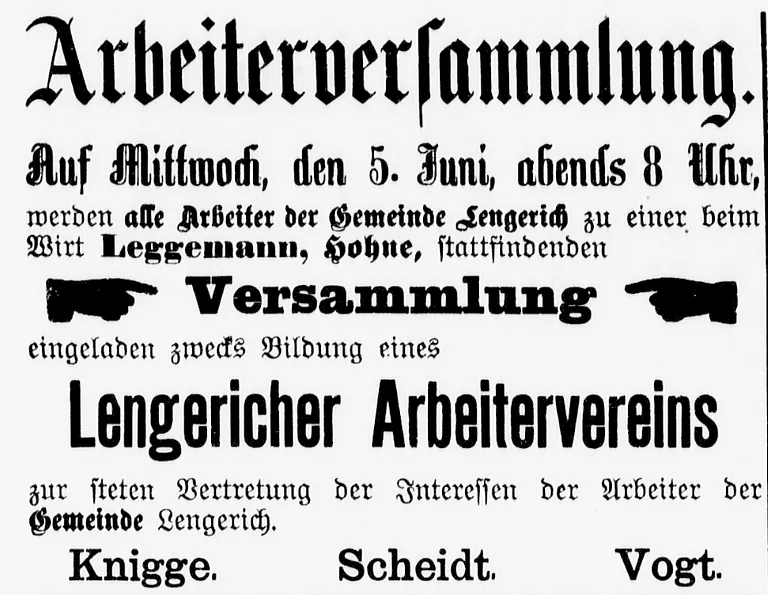

1907

Zusammen mit Lehrer Scheidt, Kaufmann Vogt will Pastor Knigge einen "Allgemeinen Arbeiterverein für die Gemeinde Lengerich i.W." gründen. Ob Ergänzung oder Konkurrenz zu den Gewerkschaften eine Rolle spielt?

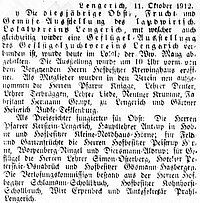

Letztlich bildet sich statt eines überkonfessionellen 1912 der Evangelische Arbeiterverein. Sein Ziel: den "evangelisch-christlichen, königstreuen, vaterlandsfrohen" Arbeiter zu formen (s. Lengericher Zeitung 11.2.1914)

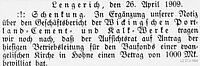

1909

Der "Kriegerverein Hohne" (1908) pflanzt eine Kaisereiche (gegenüber der Eisenbahnunterführung). Sie wird 1922 zum Kriegerdenkmal erweitert.

Aber auch die Gesangsvereine sind aktiv. So errichteten die Sänger des Arion aus Findlingen das Denkmal für den "Isernen Biabaum" (= Eiserner Betbaum).

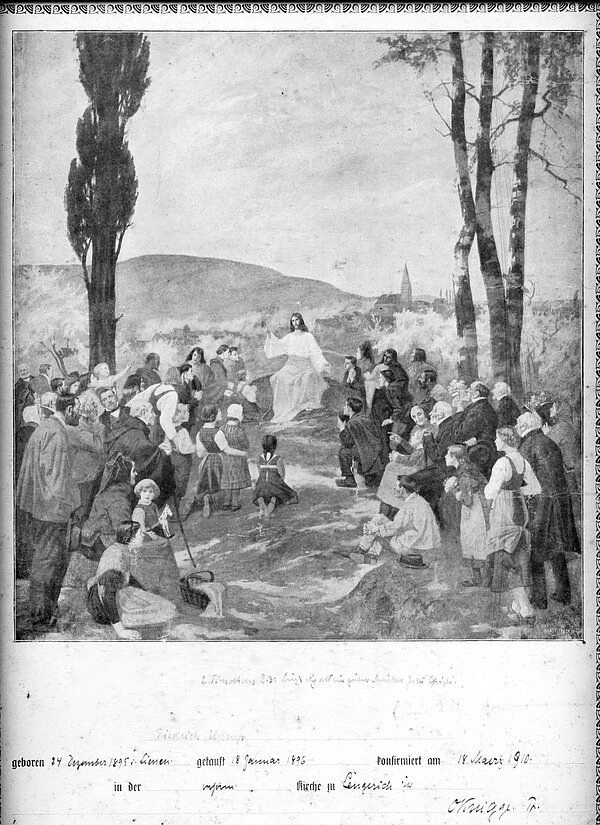

Konfirmanden 1910 im Vereinshaus mit Pastor Knigge

Konfirmationsurkunde 1910. Motiv Berpredigt: "Selig sind die Sanftmütigen, Barmherzigen, Friedensstifter..."

Die Wicking-Werke überweisen 1.000 Mark als Grundstock für einen Kirchbau in Hohne.

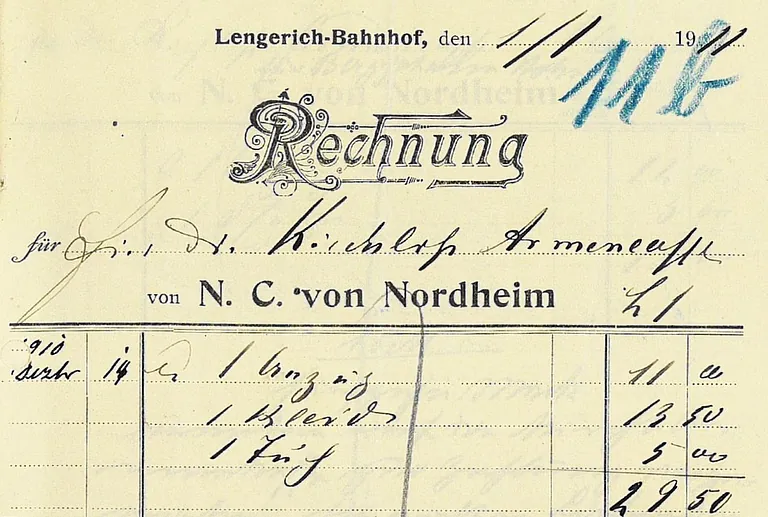

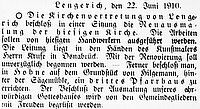

1910

Der Hohner Bezirk hat bereits eine Armenkasse. Weihnachtsgeschenke werden u.a. bei dem Geschäft von Nordheim eingekauft (heute Lienener Str. 47).

Pläne für den Neubau eines eigenen Pfarrhauses in Hohne tauchen auf, werden aber wieder verworfen: noch gilt der Stadtteil als nicht "standesgemäß."

1912

Pastor Knigge tritt dem Lokalen Landwirtschaftsverein bei.

1914

Kriegsbegeisterung auch am Hohner Vereinshaus. In kürzester Zeit werden für die Gemeindeschwester Fahne und Fahnenmast organisiert.

Bereits im Krieg beginnen die Bauarbeiten für das neue Hohner Pfarrhaus III an der Bahnhofstr. Hohne selbst galt als nicht standesgemäß.

1915

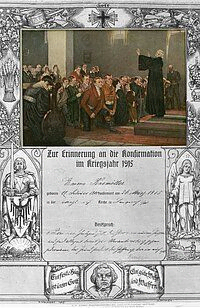

Das Kriegsgeschehen hat unübersehbaren Einfluss auf die Konfirmationsurkunden: "Gott mit uns" sowie "Ein feste Burg ist unser Gott, ein feste Wehr und Waffen" lassen bereits patriotische Durchhalte-Parolen ahnen.

Die Bildunterschrift weist darauf hin, dass es sich bei den knieenden Jugendlichen um Kriegsfreiwillige handelt.

Von der Bahnhofstr. 28 zieht Pfarrer Knigge in das neu erbaute Pfarrhaus 3 in der Bahnhofstr. 59.

1917

Pastor Knigge stirbt.

LZ 19.5.1917

Die Kirchengemeinde kauft ein großzügiges Pfarrhaus an der Lienener Straße, in das im Oktober Pastor Friedrich Fiebig einzieht.

Zu seinen Aufgaben gehört es u.a., in drei Jahren alle Familien zu besuchen und an vier Sonntagen Gottesdienste zur "Heidenmission" zu gestalten.

Pfarrhaus, Kirche, Friedhof ca. 1959

1919

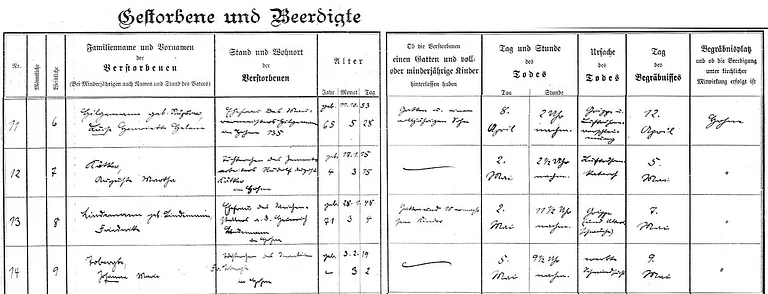

Am 12. April wird der Friedhof in Dienst genommen.

Luise Hilgemann (1853-1919) wird als Erste auf dem Hohner Friedhof beigesetzt.

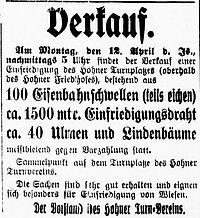

Reste des ehemaligen Turnplatzes

halten sich bis 1920.

Pfingst-Montag (9.6.1919)

Bei einer Gemeindeversammlung im Hohner Vereinshaus wird eine erste positive Bilanz gezogen. Bereits 26.000 Mark konnten gesammelt werden. Die Baukosten für die neue Kirche sollen aber ca. 500.000 Mark betragen. Daher wird eine Sammlung in der Gesamtgemeinde angeregt [Zeitungsartikel].

1922

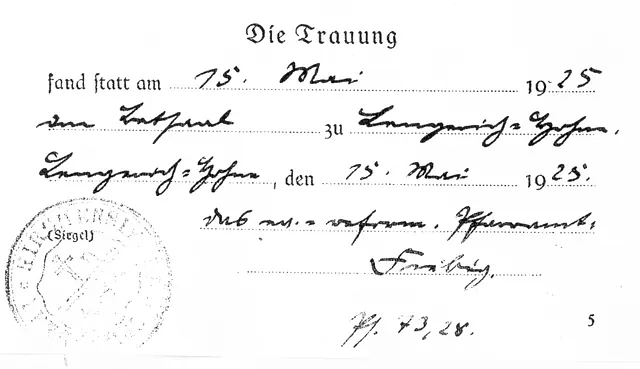

Konfirmationsurkunden der noch gar nicht gebauten "ev.- reformierten Kirche zu Lengerich-Hohne" werden unterzeichnet mit: "Dein Seelsorger Fiebig".

Auch Hochzeiten werden bis 1925 im Beetsaal abgehalten.

Für heutige Zeiten ungewöhnlich: die Kombination von schwarzem Kleid und weißem Schleier.

BAU DER KIRCHE

1920

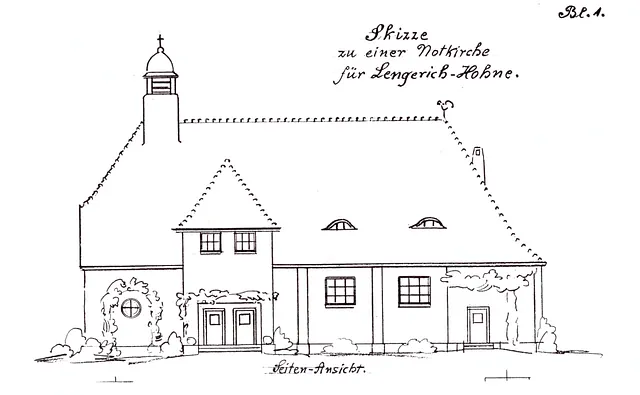

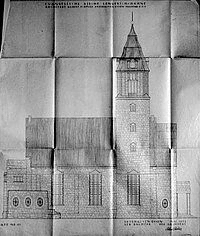

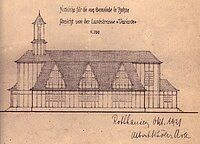

Im März legt Baurat Karl Siebold eine Skizze für eine evangelische Notkirche in Hohne vor mit 460 Plätzen nach dem Prinzip "dehnbare Kirche" (die Kirche ist bei Bedarf um den Konfirmanden- Raum erweiterbar).

Dieser Entwurf stößt bei den Hohnern aber auf wenig Gegenliebe.

Entwurf Mai 1922

1921

Im Sommer wird stattdessen der Architekt Albert Schmöler (Gelsenkirchen-Rotthausen) beauftragt, statt einer "dehnbaren" eine erweiterungsfähige Kirche mit bis zu 1.200 Plätzen zu planen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Hohner Bezirk knapp 1.700 Kirchenmitglieder.

40.000 Mark hatten die Hohner bereits angespart. Hinzu kommt am 2. Juli eine Zusage von der Hauptverwaltung der Wicking-Werke (Münster) über 50.000 Mark plus kostenlose Zementlieferungen (ebenfalls 50.000 Mark) ergänzt am 26.9. durch ein Kaufangebot für das Vereinshaus Krönerstr. für 80.000 Mark.

Inflationsbedingt scheint im November jedoch nur noch eine vom selben Architekten geplante "Notkirche" für 600 Personen aus Fachwerk in Reichweite (241.000 Mark Kosten).

Am 16. Dezember schätzt Pastor Fiebig selbst deren Baukosten schon auf 400.000 Mark.

1922

Im März verwirft die Hohner Baukommission den Bau der Notkirche. Sie wollen eine Massivkirche und beginnen, intensiv Baumaterialien zu organisieren.

Zement ist durch die Wicking-Werke kein Problem, Teilmengen können sogar gegen Bruchsteine eingetauscht werden (Stock & Hagen, Bocketal).

Die Firma Schlenkhoff (Herne) wird überredet, kostenfrei Holz zu liefern. Man hofft eine zeitlang sogar auf eine Spende aus den USA (Carl-Friedrich Banning).

Bei der TWE beißt man sich allerdings die Zähne beim Versuch aus, die Frachtkosten für die Bruchsteine aus dem Bocketal zu reduzieren.

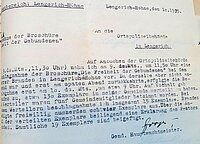

An der Hauptverwaltung vorbei schlägt die Kirchengemeinde der TWE eine Nacht- und Nebel-Aktion vor:

"Es ist eine rasche Regelung dieser Frage dringend geboten, und dürfen wir wohl annehmen, daß Sie ohne Fühlungnahme mit Ihrer Hauptverwaltung in der Lage sind, durch eine entsprechende Zusage die Durchführung des fraglichen Projektes weitgehendst zu fördern... Wir bemerken noch, daß sich Ihre Betriebsbeamten und Lokomotivpersonal dem Lieferanten der Steine, Herrn Stock gegenüber bereit erklärt haben, mit Ihrer Zustimmung die Abholung und Beförderung der betreffenden Waggons gerne kostenlos vorzunehmen; es dürfte unserer Ansicht nach doch unerheblich sein, ob Sie den Kohlenzügen in Brochterbeck noch einige Wagen mit Bruchsteinen anhängen lassen... "

(Schreiben an die TWE Betriebsverwaltung 4. Mai 1922)

Die Hauptverwaltung in Berlin erfährt davon, verwahrt sich gegen diese Abkürzung und weist darauf hin, dass sie in erster Linie ihren Aktionären verpflichtet sei und sich "politisch und konfessionell neutral" zu verhalten habe. (13.5.1922)

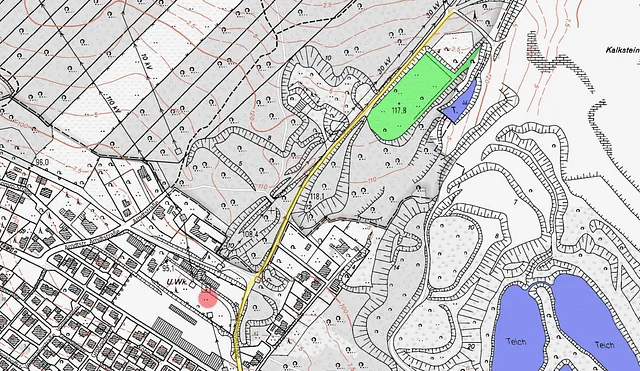

Übrigens sollte die damalige Hauptbahnlinie viergleisig ausgebaut werden mit einer Straßen-Unterführung, die genau auf dem Hohner Kirchplatz geendet hätte.

Bei allen Vorbereitungen zum Kirchbau bleibt dennoch die Gemeindearbeit im Blick. So macht sich Pastor Fiebig für die Jugendlichen stark und schreibt an Dr. Mann von den Wicking-Werken am 26. April :

"Würden Sie wohl gestatten, dass wir mit unserem Verein Sonntag-Nachmittags in den Berg gehen zum Spielen? Es kommt ein Platz in Frage bei der sogenannten Talsperre - so von den Jungens genannt - die früher zu den Krönerwerken gehörte... einen Spielplatz müssen wir haben, wenn der Verein gedeihen soll..."

Im selben Brief wird auch die Gründung eines Posaunenchores in Aussicht gestellt.

Mitglieder der Hohner und Lengericher Posaunenchöre (vor Lengericher Vereinshaus?)

Bereits am 13. Juni kommen die ersten zwei Waggons mit Steinen aus dem Bocketal an der Hohner Kirche an. Oft kam es Verzögerungen.

Das Holz folgt später.

Beim Abladen, Schleppen und Lagern gingen die Hohner wo nur möglich selbst zur Hand. Hilfreich war der damals noch direkt am Bauplatz liegende Bahnanschluss zum ehemaligen Kalkwerk Windmöller & Co. (heute Südende der Bachstr.).

Am 17. September wird unter kirchlicher Beteiligung das "Kriegerdenkmal" an der Bahnunterführung eingeweiht. Zuvor hatte Architekt Albert Schöler einen Entwurf eingereicht (6.1.1922) mit zeitgenössisch-patriotrischem Pathos:

"das Vaterland (der Adler) dankt seinen Helden mit dem verdienten Lorbeer. Dieser Lorbeer kann und darf nicht genommen werden, das ganze deutsche Volk hat Anrecht daran, deshalb beugt er sich - denn auch den Ruhm der reinen, blanken Waffe, der ehrlicher Gesinnung möchten uns die Feinde rauben - wie in schützender Wut über den seinen Helden gespendeten Lorbeer..."

Sollte die tatsächliche Ausführung aus guten Gründen schlichter ausgefallen sein?

1923

Im Frühjahr ist Baubeginn der Kirche.

Pastor Fiebig war es gelungen, Dr. Mann von den Wicking-Werken (heute Buzzi-Dyckerhoff) als einen der treibenden Kräfte zu gewinnen.

Ihm zur Seite stand der Bauinginieur Johannes Butenweg und Professor Nieper.

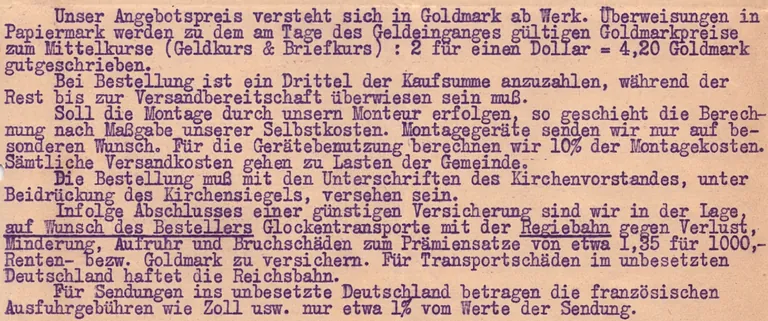

Pastor Fiebig und Helfer sammelten in der Gemeinde, wo sie nur konnten. Was am meisten zu schaffen machte, ist die Inflation: so kosten im August 1923 drei Glocken aus Bochum 267 Millionen Mark. Im März 1924 sind es immer noch 3130 Goldmark plus Transport, Versicherung und Zoll aus dem besetzten Ruhrgebiet.

Stattdessen werden die Glocken mit Uhrwerk bei der Firma Ulrich und Weule (Bockenem) bestellt.

Angebot für die Glocken aus dem besetzten Bochum

Konfirmationsurkunde 1923. Motiv: Jesus bei Martha und Maria

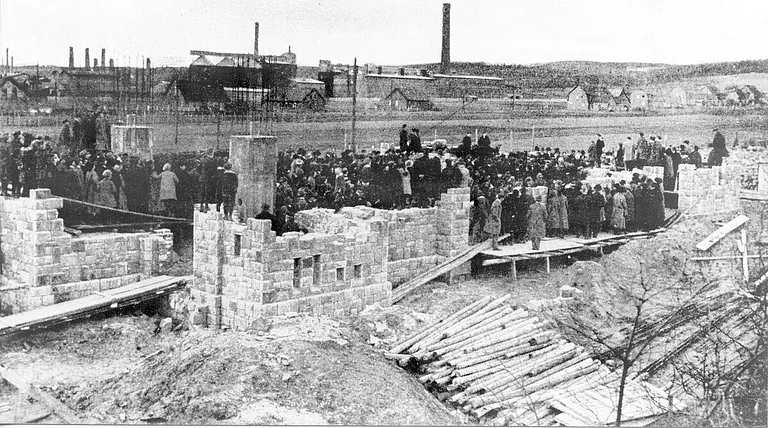

Grundsteinlegung 30.3.1924

1924

Mehrfach hatte Karl Siebold vom Betheler Bauamt Veränderungen eingefordert, schließlich handele es sich "nur um eine Landkirche".

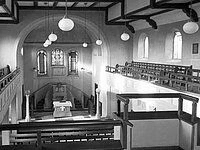

Der Turm wird darum versetzt, aber gegenüber der Bauzeichnung vom Juni 1923 um ein Stockwerk erhöht. Der Kirchraum behält die Breite von 11 Metern, wird jedoch in der Länge eingekürzt, um Platz für den Konfirmandensaal und somit für bis zu 425 Personen zu schaffen.

Dennoch kommt herbe Kritik vom Hochbauamt Münster am 21. Mai: die im August eingereichte Dachkonstruktion sei nicht tragfähig, zudem sei die Kirche "im Inneren und Äußeren gleich unbefriedigend". Weiter wird gefragt, wo denn die kirchenaufsichtliche Genehmigung für den Bau sei?

Diese kommt erst am 5. August. Da war die Kirche bereits zu drei Vierteln fertig.

Immerhin war es dem Architekten Siebold vom Bauamt Bethel gelungen, das Prinzip "dehnbarer Kirchen" durchzusetzen, wie er es zuvor schon in der wesentlich größeren Kirche von Herford-Eilshausen (1914-1924) umgesetzt hatte.

Am 28. September predigt Pfarrer Martin Niemöller im Hohner Vereinshaus.

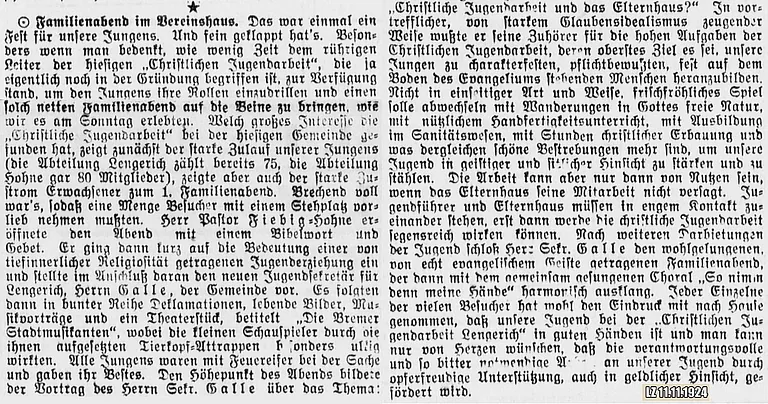

Mit dem Jugendsekretär Galle kommen neue Inhalte in Jugendarbeit und Gemeindeleben.

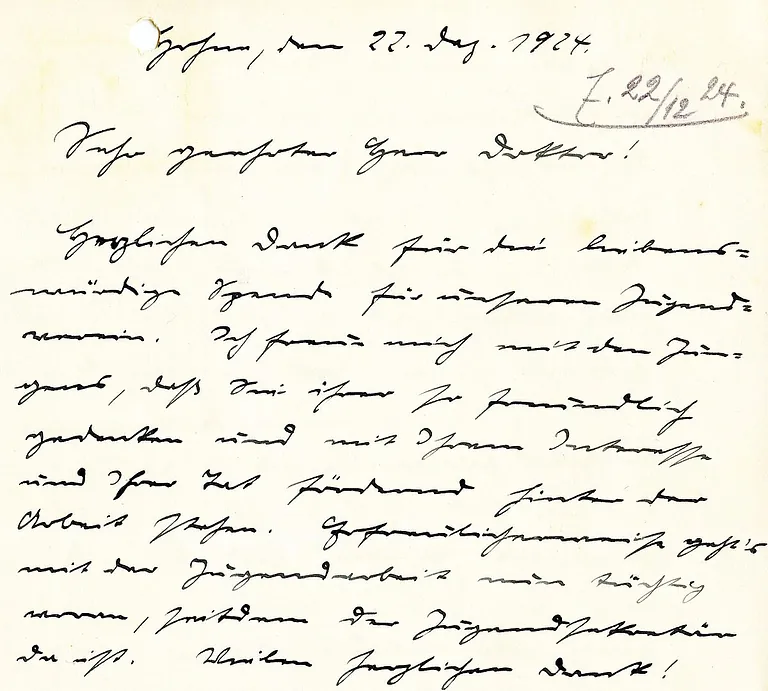

Am 22. Dezember bedankt sich Pastor Fiebig bei Dr. Mann für eine Spende zugunsten des Jugendvereins:

"Erfreulicherweise geht's mit der Jugendarbeit nun tüchtig voran,

seitdem der Jugendsekretär da ist."

Nach einem Bericht über die Finanzlage dankt er ebenfalls für "einen ganz prächtigen Weihnachtshasen", der ihm überbracht wurde.

1925

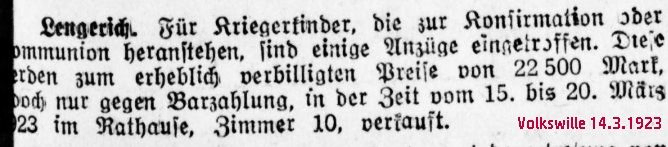

Im Winter 1924/25 liefern die Hohner Bauern Roggen für den Kirchbau. Den erhalten Erwerbslose, die dafür die Sandsteine behauen.

Ab März läuten die Gußstahl-Glocken vom Kirchturm bei Beerdigungen. Bauarbeiten und Fundraising laufen auf Hochtoren.

Letzte Konfirmation im Vereinshaus mit Pastor Fiebig (1925)

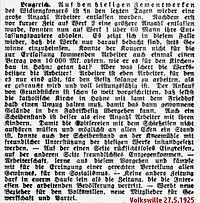

Die Unterstützung von christlichen und national gesinnten Gruppen durch die Wickingwerke wurde z.B. von den Sozialdemokraten in der wirtschaflich noch immer angeschlagen Situation (Ruhrbesetzung) kritisch beobachtet.

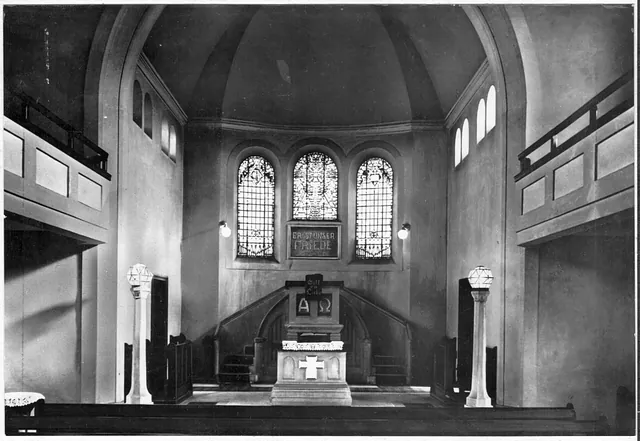

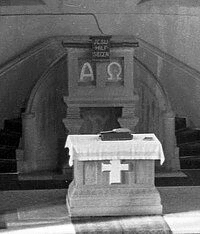

Eingeweiht wurde die Kirche am 9. August (Zeitungsbericht). Die Decke im Chor war hellrot, die übrigen Wände zartgrün.

Das erste gemeinsame Lied in der neuen Kirche (bei noch unfertiger Orgel):

"Sollt ich meinem Gott nicht singen,

sollt ich ihm nicht dankbar sein..."

Festlicher Einzug mit Posaunenchor *

Feierliche Übergabe *

Kirche mit altem Pfarrhaus und Kalkwerk Windmöller im Hintergrund

Noch im November weist der Orgelbauer Fleiter (Münster) darauf hin, dass 8.277 Mark an ihn zu zahlen sind.

Antwort der Gemeinde: "muß Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, ... sich wegen der Begleichung des Restbetrages noch zu gedulden."

Hohner Kirche mit Fleiter-Orgel (Aufnahme 1950)

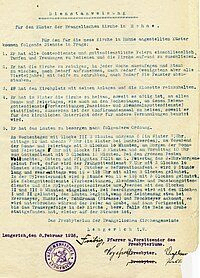

Die Dienstanweisung von Küster Fiedrich Hölscher enthält u.a. eine interssante, weil aufwändige Läuteordnung.

1926

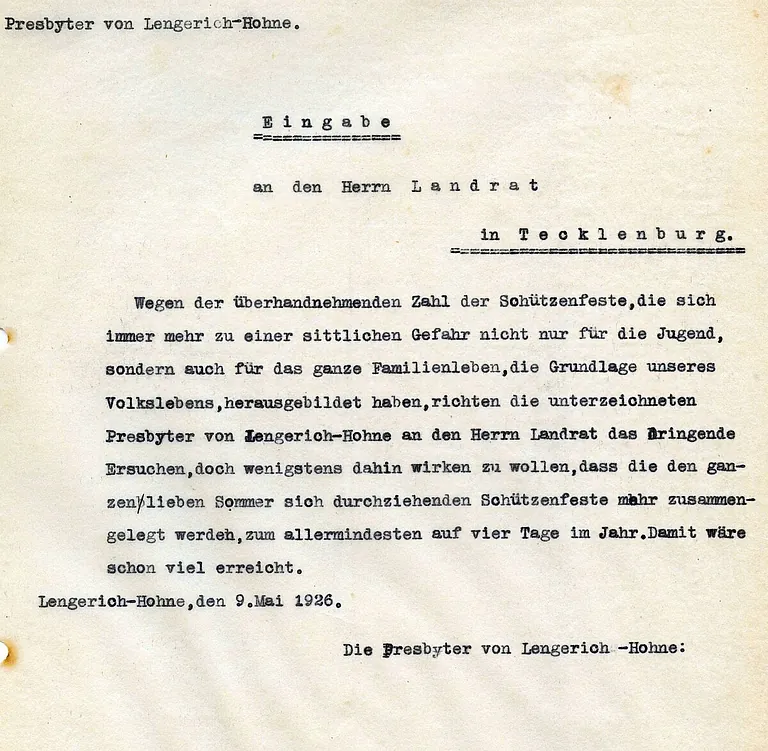

Die Kirche ist fertig, erfährt aber starke Konkurrenz durch die vielen Vereine mit ihren Festen.

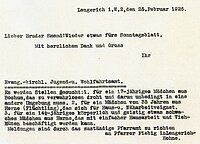

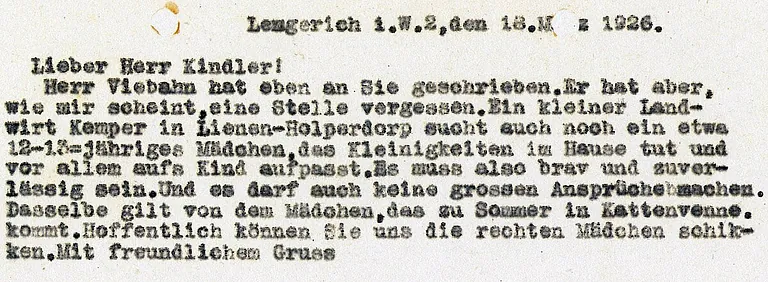

JUGEND- UND WOHLFAHRTSAMT

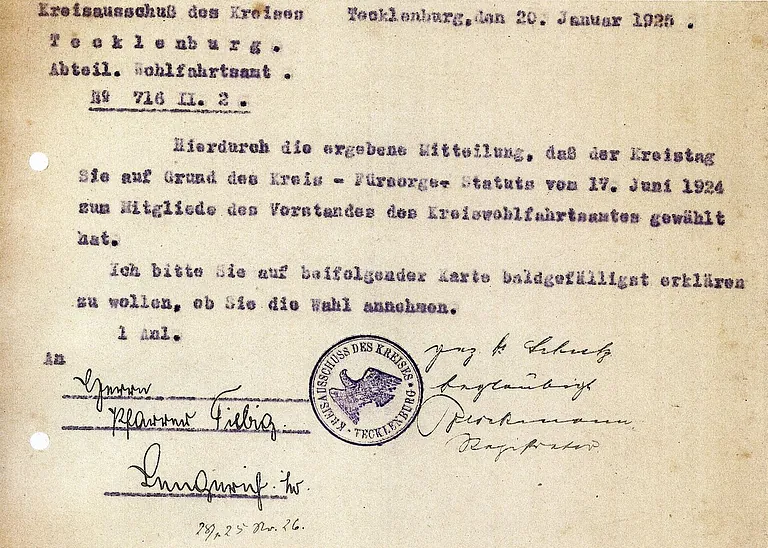

Parallel zum Kirchenbau wird Pastor Fiebig am 20. Januar 1925 mitgeteilt, dass er in den Vorstand des Wohlfahrtsamtes vom Kreis Tecklenburg gewählt wurde.

Zuvor war es in Hohne zur Gründung des erweiterten "Evangelisch kirchlichen Jugend- und Wohlfahrtsamts " gekommen.

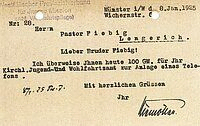

Pfarrer Martin Niemöller (damals beim Westfälischen Provinzialverband für Innere Mission] hatte bereits im Vorfeld das Amt zuvor unterstützt mit 100 Goldmark "zur Anlage eines Telefons".

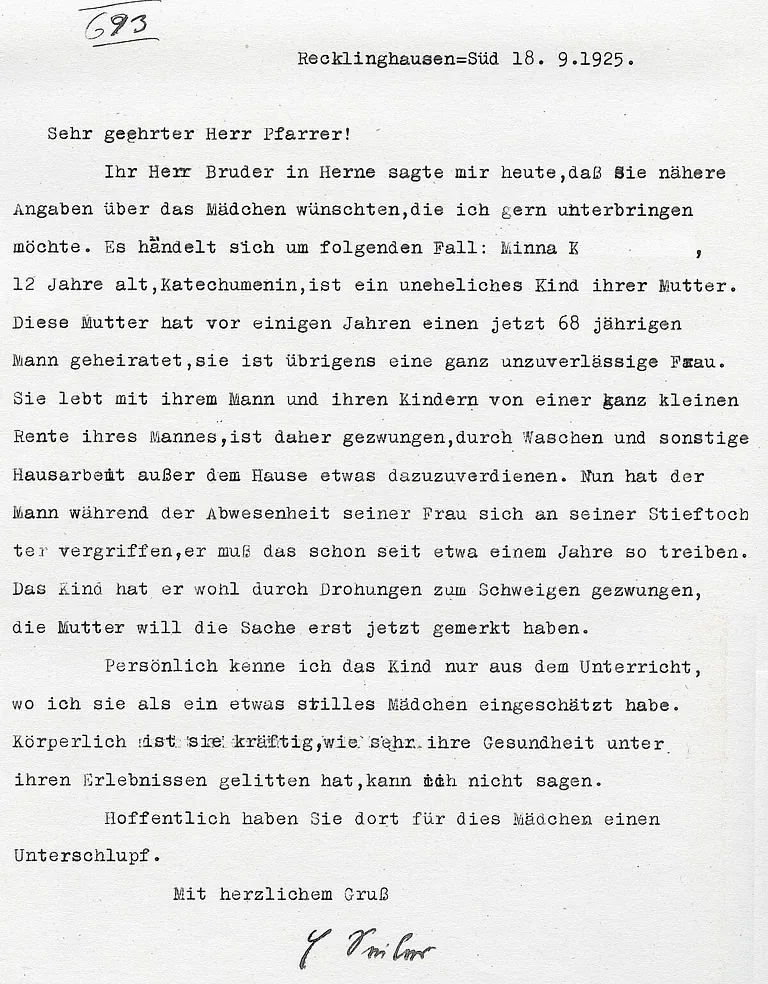

Die Aufgabe des Jugend- und Wohlfahrtamts: besonders jungen Menschen aus dem Ruhrgebiet sichere Zufluchtorte im Alt-Kreis Tecklenburg anzubieten:

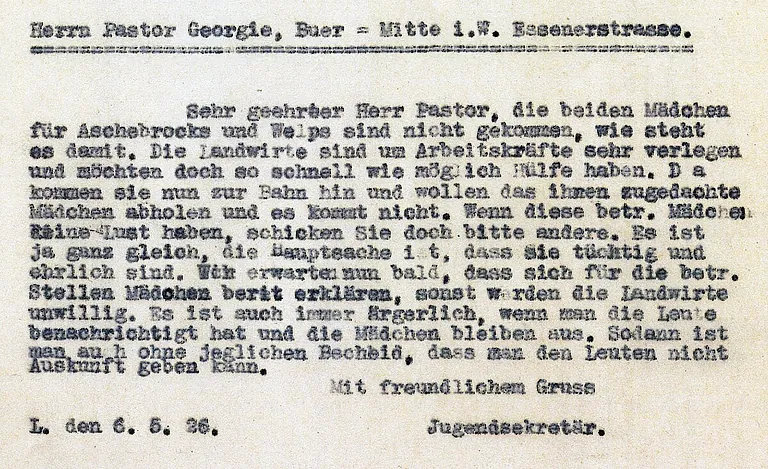

Schon in kurzer Zeit sind es hunderte von jungen Menschen, die vermittelt werden. Pastor Fiebig teilt sich die Arbeit mit dem Jugendsekretär Viebahn.

Die persönlichen Kontakte reichen schon bald nicht mehr aus, so dass regelmäßig Annoncen im Tecklenburger Sonntagsblatt geschaltet werden.

Ging es zunächst im in Not geratene Jugendliche, so entdeckten die Menschen im Kreis Tecklenburg schnell, dass diese Menschen fehlende Arbeitskräfte vor Ort ersetzen konnten. Schon wenige Monate nach der Gründung verwandelt sich das "Wohlfahrtsamt" zunehmend in eine Arbeitsagentur.

Zeitgleich ändert sich der Ton in Bezug auf andere Ämter oder entsendende Pastoren:

1929 wechselt das Wohlfahrtsamt zu Pastor Rübesam in die Stadt.

1929

1928

Zum gewöhnlichen Gemeindealltag gehören auch Totengräber und Küster.

Was die neben ihrer normalen Arbeit zu leisten hatten, ist beachtlich.

1929

Pfarrer Fiebig wechselt die Pfarrstelle.

(vgl. Zeitungsartikel vom 29.7.1929)

1930

Eine letzte Saalschlacht zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten findet in der Gaststätte Brunsmann (Centralhof) statt.

1932

Bei den Wahlen erreichen Sozialdemokraten und Kommunisten in den Stimmbezirken von Intrup und Hohne erstaunliche 56% (NSDAP 31%).

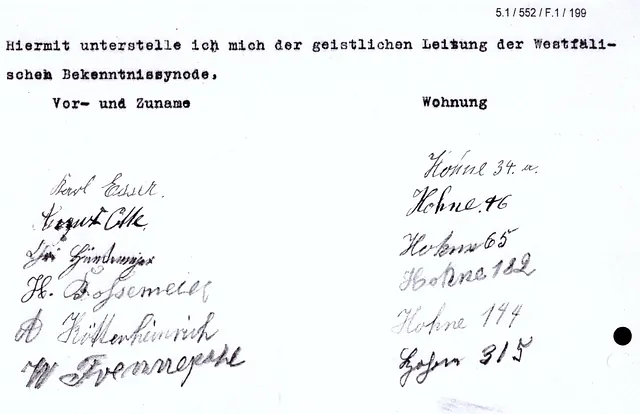

BEKENNENDE KIRCHE

In den Dreißiger Jahren werden in der Kirche die Paramente ausgetauscht. Statt "Gott ist die Liebe" ist nun zu lesen "Jesu hilf siegen". Der tiefere Sinn ergibt sich aus dem Lied 373 aus dem Evangelischen Gesangbuch:

"Jesu, hilf siegen und laß mich nicht sinken;

wenn sich die Kräfte der Lügen aufblähn

und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken,

laß doch viel heller dann deine Kraft sehn..."

1933

27.2.

In Berlin brennt der Reichstag. Sofort werden Notstandsgesetze erlassen. Tausende werden verhaftet.

5. März

Die SPD bleibt die stärkste Partei bei den Reichs- und Landtagswahlen

in den Wahlbezirken Schule III (Hohne) und Intrup.

Bei der Kommunalwahl (12.3.) legt die SPD im Vergleich mit der NSDAP

sogar noch etwas zu. Jetzt allerdings nur noch im Wahlbezirk Schule III.

Der 1. April ist der Tag des Boykott-Aufrufs gegen jüdische Geschäfte.

Im Stadtteil Hohne trifft er die Familien Gutmann und Neufeld.

Bei den Kirchenwahlen vom 23. Juli 1933 stellt sich mit Pastor Brandes ein beachtlicher Teil der Hohner Gemeinde auf die Seite der Bekennenden Kirche (vgl. Stadtkirche 3).

Im August erscheint das sog. "Tecklenburger Bekenntnis". Pfarrer Brandes ist Mitverfasser.

1934

Vom 29.- 31. Mai nimmt Pastor Brandes an dem Gemeindetag "Unter dem Wort" teil, bei dem u.a. die Barmer Theologische Erklärung entsteht.

Die Kirche erhält einen neuen Innenanstrich.

Am 26.8. hält Pastor Brandes einen "Feldgottesdienst" zur Einweihung des Sportplatzes in der "Hohner Schweiz" (Verlängerung Dyckerhoff-Str.).

Zwei Jahre lang hatten die Hohner zuvor zur Schaufel greifen müssen.

Ein damals im Osten gelegener Stausee existiert nicht mehr.

Der in den Kriegsjahren zur Turnhalle umgebaute Maschinenraum der ehemaligen Krönerwerke wird 1945 durch Panzerbeschuss zerstört.

Am 16. November wird Pastor Brandes zum Superintendenten der Bekennenden Kirche für den Kirchenkreis Tecklenburg gewählt.

1935

Nach Abschaffung des Religionsunterrichts an den Schulen wird der dreijährige Konfirmanden-Unterricht eingeführt.

Wohl in Vorbereitung auf die Nürnberger Rassegesetzte (15.9.35) wird der Kaufmann Erich Gutmann am Samstag (!), 17. August , von "mehreren Hundert" unter Prügel in die Stadt getrieben. Ohne Anlass wird ihm "Rassenschande" vorgeworfen, um die Akzeptanz der in Kürze zu verabschiedenden Nürnberger Rassegesetze zu erhöhen. Zu einem Prozess gegen Erich Gutmann ist es nie gekommen trotz vehement vorgetragener Vorwürfe von Bürgermeister und ehemaligen Angestellten..

Der Protest aus Hohne ist leise, obwohl Erich Gutmanns Mutter Minna (Hohner Spitzname "Philippinchen") regelmäßige Kirchgängerin war und sich in Turnverein und Schützenverein eingebracht hatte.

Knapp vor der Progromnacht 1938 gelingt Erich Gutmann mit Frau und Tochter die Auswanderung in die USA. Seine Mutter Minna war im April 1937 gestorben, der Vater Philipp und die Schwiegermutter Helene Grünberg bleiben zurück. Philipp stirbt in einem Frankfurter Altersheim, Helene in den Niederlanden kurz vor der Erteilung eines Ausreisevisums in die USA.

Von der Bekennenden Kirche erscheint am 26. September die Schrift "Die Freiheit der Gebundenen" nach den Bekenntnis-versammlungen von Barmen und Dahlem. Darin wird auf die erst 1918 erfolgte Trennung von Kirche und Staat gepocht. Religiöse Auswüchse von Tannenbergbund / Rosenberg werden ohne Namensnennung angeprangert.

Auf die gerade verabschiedeten Nürnberger Rassengesetze wird nur kirchenintern Bezug genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Evangelium "allen Völkern" zu predigen sei und daraus folge: Wir dürfen "die heilige Taufe dem Juden (sic), der sie im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, begehrt, nicht verweigern."

Dennoch reagierte das totalitäre Nazi-Regime nervös. Anfang Oktober sollten alle Ausgaben beschlagnahmt werden. In Hohne waren von den 150 Exemplaren aber bereits 87% verteilt.

1936

Pastor Brandes wird Mitglied im westfälischen Bruderrat der Bekennenden Kirche.

1937

Wilhelm Niemöller predigt in der Hohner Kirche. Die sogenannten "Roten Karten" der Bekennenden Kirche sind als Ausweis mitzuführen.

1939

Das Vereinshaus (Hohne 142) wird von der Kirchengemeinde gekauft, da dem Verein "zur Unterhaltung und Instandsetzung... jegliche Mittel fehlen."

Pastor Brandes mit Konfirmanden

1940

Auch im Krieg rattern die schmalspurigen Kalkbahnen durch Hohne.

Der Fachkräftemangel wird dieses Mal durch Zwangsarbeiter ausgeglichen.

1942

Eine teure Reparatur der Orgel stand an.

1944

Am 13. März treffen die ersten von 120 russischen Zwangsarbeiter ein im "Lager Leggemann " (Lienener Str. 45). Sie arbeiten für Gempt / Westfälische Union.

Am 14. März ist die Beerdigung von Friedrich Brandes, der mit 15 Jahren als Flakhelfer starb.

Ein in Reichskriegsflagge gehüllter Sarg, Ehrenspalier von Jungvolk und Hitlerjugend, Salutschüsse der Soldaten sind den älteren Hohnern noch in Erinnerung, allerdings mit gemischten Gefühlen.

Ab dem 18. März sehen die Intruper zusätzlich zu den Gempt-Arbeitern täglich die Kolonnen der 200 Häftlinge der Aussenstelle des KZ Neuengamme beim Schichtwechsel auf ihrem Weg von der Gaststätte Brunsmann zum alten Lengericher Tunnel.

Ab Juni befinden sich zunehmend Kriegsgefangene auf dem Dyckerhoff-Gelände.

Ab dem 16. Oktober werden über 60 russische Zwangsarbeiter in den Baracken des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes untergebracht.

Ab dem 9. November wird die Ev. Schule Hohne zum Lager für Kriegsgefangene aus Italien .

Der Schul-Unterricht findet ersatzweise im Vereinshaus Krönerstr. und in den Dyckerhoff-Baracken an der Lienener Str. statt.

Noch im Februar 1945 wird die Intruper Schule geschlossen für niederländische Zwangsarbeiter.

Kirchliche Stellungnahmen?

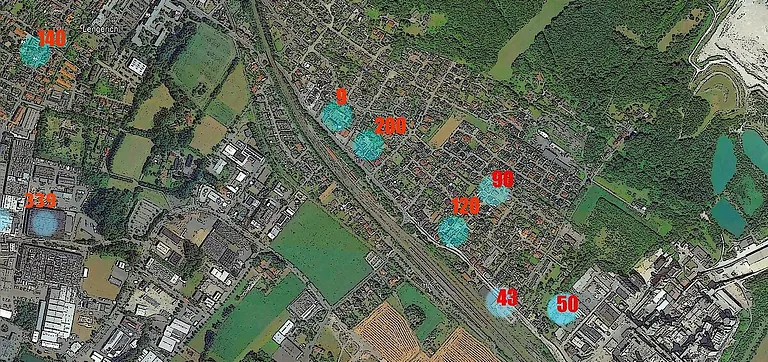

Zwangsarbeiterlager in Hohne / Intrup

Beispiel eines Zwangsarbeiters:

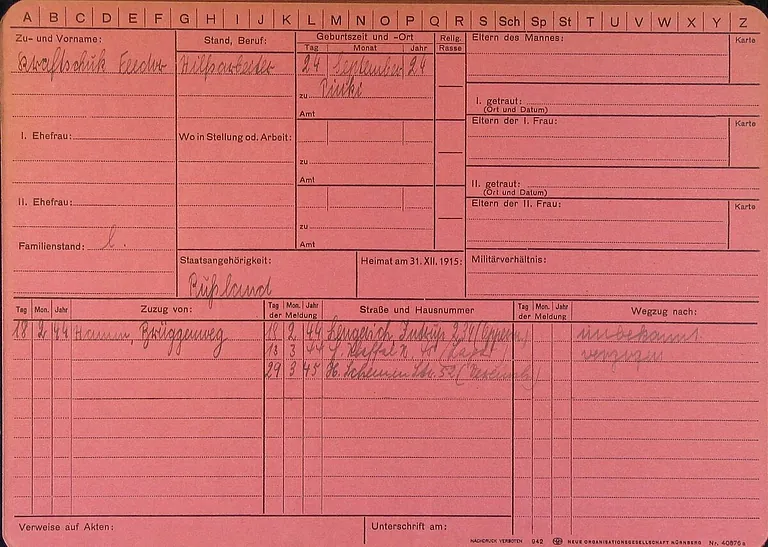

Fedor Krawtschuk (auch Krastschuk oder Kraftschuk) war 19 Jahre alt, als er zum ersten Mal am 1.6. 1944 in Hamm als Zwangsarbeiter registriert wurde.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Lengerich im Lager Oppermann wurde er am 13.3. in das Lager Leggemann (Gempt II) abgestellt. Als dort die Bomben fielen, wurde er für wenige Tage in das Lager Vereinshaus (Schulstr. 52) überstellt. Mit dem Einmarsch der Briten war er am 2. April 1945 frei.

Ob er als "displaced person" über das Sammellager in Greven in die Sowjetunion abgeschoben wurde?

Meldekarte im Stadtarchiv Lengerich

13. MÄRZ 1945

An einem Dienstag wird Hohne bombardiert. Ziel der Alliierten: Mit den Bahnanlagen die Nachschwubwege der Deutschen zu unterbrechen.

- 32 Wohnhäuser werden total zerstört, 39 schwer.

- 534 Personen müssen evakuiert werden.

- 48 Personen sterben.

Lienener Str. am 13.3.1945

Die Aufräumarbeiten beginnen sofort unter Einbeziehung von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen.

Noch in der Nacht erreicht die Zug-gebundene 5. SS-Eisenbahnbaubrigade mit bis zu 160 Häftlingen den Lengericher Bahnhof zu den riskanten Aufräumarbeiten.

Der Luftdruck der Explosionen zerstörte die Fenster der Hohner Kirche. Sie wurden mit Holzverschlägen geflickt. Dennoch finden am Sonntag die Konfirmationen statt um 7 Uhr morgens.

Getroffen sind auch die Schulen Hohne 2 (Enge Gasse) und Hohne 3 (Schrägweg). Der Unterricht wird darum nach dem Krieg in Gaststätten und Wohnzimmer verlegt.

Am Montag ( 19. März ) folgt die Beerdigung von 25 Bombenopfern auf dem Hohner Friedhof (Liste).

Bis heute erinnern zwei Grabplatten an die insgesamt 48 Opfer des 13. März.

Auf dem Stadtfriedhof werden weitere Personen beerdigt (darunter 7 Zwangsarbeiter, 2 Zivilisten, 2 Soldaten). Die Katholiken verzeichnen auf ihrem Friedhof 3 weitere Todesfälle.

29.3.

Die über 100 Zwangsarbeiter für Gempt / Westfälische Union werden von der Lienener Str. 45 in das ev. Vereinshaus in der Schulstr. 52 umquartiert.

APRIL 1945

Noch Stunden nach der erfolgten Besetzung Lengerichs (2. April , Ostermontag) kommt es östlich der Hohner Kirche zu letzten Kampfhandlungen. Ein zerschossener britischer Panzer blockiert für eine Zeit lang die Lienener Straße.

Wenig weiter ein liegengeblieber Lastwagen der Deutschen. Abenteuerlustige Jungen finden am 7. April unter dem Fahrersitz eine Handgranate und zünden sie. Der 11jährige Friedrich Vahrenhorst stirbt durch die Explosion.

Am 18. April sterben zwei Erwachsene beim Versuch Munition zu entfernen.

* Bilder mit freundlicher Genehmigung vom Fotohaus Kiepker